最終更新:2010/01/29

〜 私設 「北野晶夫の世界」 〜

- 小説に登場する二輪メーカー -

【 東京発動機 】

(1922年創業〜1964年4月二輪車生産停止)

第2回全日本オートバイ耐久ロードレース(浅間火山レース)の出場メーカのひとつとして記述されている。

パドックには、ホンダ、ヤマハ、トーハツのファクトリー・マシンのほかに、現在は名前も消えてしまったようなモナーク、エーブスター、ミシマ、メグロ、晶和、ライラック、ポインター、ホスクなどの個人出場日本車が並んでいた。のちのクラブマン国際レースとちがって、国産車だけしか出場することが出来ない。スズキ・コレダのファクトリーは不出場であった。

トーハツは、1922年(大正11年)に東京市京橋区(現東京都中央区京橋)に高田益三によって設立された「タカタモーター研究所」が始まりである。

タカタ・モーター研究所は、イギリス・ビリヤース社製の2ストローク・エンジンを手本として、エンジンと揚水ポンプの開発・製造を行う会社で、東京逓信局をはじめとする諸官庁に納入し高い評価を得ていた。そしてまた、日本では最も古い2ストローク・エンジンメーカーであった。

昭和に入ると日本はやがて太平洋戦争へと向かい、トーハツも次第に軍需産業の色を濃くしていった。

1940年(昭和15)に陸海軍の協力管理工場に指定されると、国内唯一の小型ガソリンエンジンの軍需工場として、車両無線用電源をはじめとする発電機を生産した。

終戦と同時にトーハツは生産停止命令を受けるが、翌年1月には国鉄や漁業・農業向けエンジンの生産で操業を再開し、さらに可搬型消防ポンプの開発・生産により会社は躍進した。

一方、トーハツはこれらのエンジン技術を生かして自転車に装着するエンジンを開発を開始した。これは、当時焼け跡に残されていた発電機用のエンジンを自転車に取り付けた乗り物が出回り始めたことがきっかけである。

トーハツは、戦時中の無線電源を改良した「TFI型」「TKL」型を二輪車メーカーに納入した。これらのエンジンは、1948年に伊藤機関工業に対してハヤブサ号(B型、C型)のエンジンとして用いられたのが最初となるようである。

その一方で、トーハツは顧客が独自に普通自転車に取り付けられるように、タンク、マフラー取付用金具、カバー類などをセットしたものを1949年に「TFL型」として発売した。

さらに、自転車メーカに特殊仕様の自転車を発注し、その特注自転車に販売店でエンジンを搭載したTFM型、いわゆる「トーハツ号」を発売、1951年にはミッションが一体化されキックスタートを採用したTFP型98ccエンジンを開発し、「トーハツ・バンブルビー号」と名付けて発売、続けて1953年には60ccTRF型エンジンを搭載した「パピー号」を発売し、消防用ポンプと共に二輪車製造メーカーとしても業界トップに躍り出た。

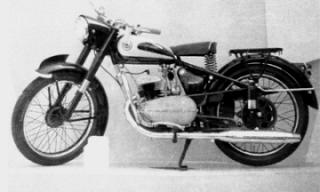

トーハツPK56型(1956年)

トーハツの発電用エンジンを装着した自転車...いわゆる「原動機付き自転車車」...ではなく本格的なオートバイとしての生産は、1953年に発表した2ストローク単気筒98ccエンジンを搭載するPK53型が最初であった。

このオートバイは性能が良く価格も安かったため好評を得て、1955年度には日本一の販売実績を上げた。

さらに「PK55型」(125cc)、「TH-55型」(200cc)、「PA-55型」(自動無段変速式80cc)などを次々と発売し、1956年に発表した空冷2ストローク単気筒123ccエンジンを搭載する「PK56型」は、トーハツのベストセラーモデルとなり、この年トーハツはホンダの2倍以上となる72,500台あまりを生産し、国内シェアも35.5%に達するほどの勢いであった。

しかし、1958年になると二輪車業界全体に翳りが見え始める。そしてオートバイの売上比率が全体の80%にも達していたトーハツは、実用性では優れていたものの需要が増加しつつあったロードスポーツ車への転換が遅れていたのもあって、その影響を大きく受けてしまうことになる。

そんな中でも、トーハツは1960年には50ccロードスポーツ車「ランペットCA」を発表、さらに125ccクラスの「スポーツLD3」、「スクランブラーTR250」、「ランペットCR2」(ランペットCAをレース仕様にチューニングしたマシン)、そして当時最も小型なモペットとなる「ベルBC」を次々と発表し、高い評価を得た。

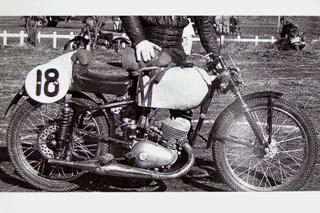

第2回浅間火山レース(ウルトラ・ライト級)に出場したトーハツKR

トーハツはレースにも積極的に挑戦した。

浅間火山レースでは、1957年の第2回浅間火山レースではウルトラ・ライト級にトーハツKR、そして1959年の第3回浅間火山レースでもウルトラ・ライト級にトーハツLDを出場させる。

また、トーハツはこの頃アメリカへも輸出を始めたが、浅間火山レースなどで活躍した‘JKホンダ’こと本田和男がトーハツの米国駐在員として赴任し、本田は米国に滞在する1961〜2年の間に、ディーラーへのサービスなど、トーハツの駐在員としての仕事をする傍らで、宣伝活動の意味もあってトーハツのワークス・レーサーLRを駆って米国内のレースに出場、1962年には10戦中18勝しA・F・M(American federation of Motorcycle)125ccクラスのチャンピオンを獲得し、ライダーとともにマシンも高い評価を得た。

トーハツはさらに世界GPへも挑戦している。

50ccでは、当時のスズキやホンダがまだ単気筒エンジンであったのに対して、トーハツは既に2気筒エンジンを開発していた。その2気筒エンジンは高回転高出力を可能とするものの、品質面でのトラブルに泣かされ、世界GPへ挑戦する前の1962年の全日本選手権では予選すら通過することが出来なかった。

しかしそのマシンも次第に対策が施され、2ストロークながら9.9と云う高い圧縮比で19.2ps/12,300rpmと云う最高出力を誇るようになった。相変わらずパワーバンドは極端に狭くピーキーなエンジンで、6速ミッションとの相性も良くなかったと云われるが、それでも翌年世界GPへ挑戦し、1968年の西ドイツGPでS.J.Florjan(YUG)が6位入賞を果たしている。

また125ccでは、パイプ製ダブル・クレードルフレームに1959年の第3回浅間火山レースライト級に出場したトーハツLDを発展させたLD3をベースとしたエンジンをのせたマシンを開発、このエンジンは18ps/10,000rpmと云う最高出力だったがヨーロッパで転戦を続けながら改良が加えられ、21ps/11〜12,000rpmまで引き上げられた。このボア×ストローク43×43mmの2ストローク2気筒ピストンバルブエンジンは、当時世界でも最高出力を誇り'67年シーズンの活躍が期待されたが、既に会社更生法の適用を受けていた会社の規模縮小と共に、世界GPからの撤退を余儀なくされてしまった。

トーハツは、積極的なレース活動や次々と優れた市販車を開発・発表するなどの展開を継続したが、既に悪化している経営状態を立て直す迄には至らず、1964年4月に二輪車の製造を停止すると共に、会社更生法の適用を受けオートバイメーカーとしての活動を終える。

現在は、トーハツ株式会社として雪上車用エンジン、輸送用冷凍装置、船外機、消防用ポンプなどの開発・生産を続けており、可搬型消防用ポンプにおいては50%以上のシェアを誇っている。

[ トーハツ株式会社 ]

[ TOPへ戻る ]